我读︱一位在场者书写的土耳其革命:非学术著作的长与短

刘义(上海大学土耳其研究中心)

2020-06-10 15:09 来源:澎湃新闻

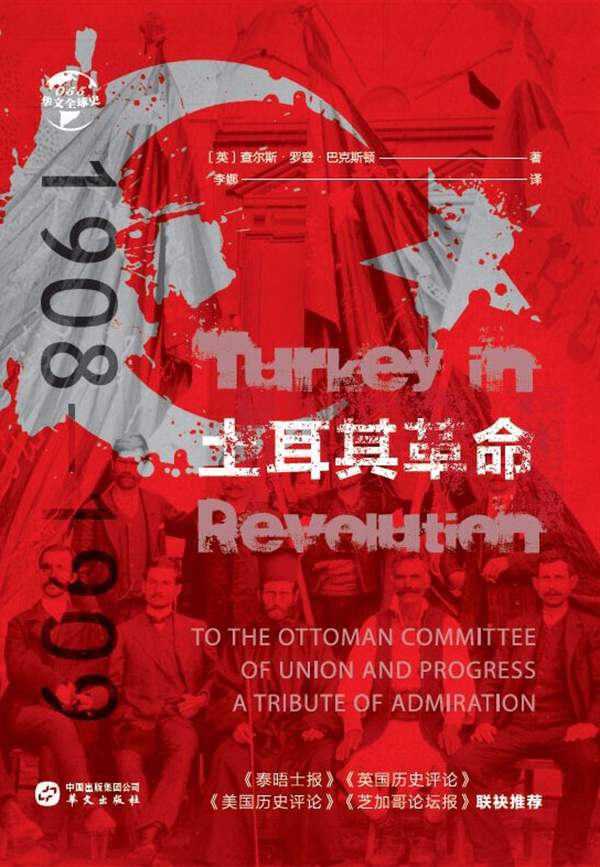

关于近代以来土耳其的变革,国内最近不乏译介之作。比较有代表性的,如悉纳·阿克辛(Sina Aksin)《土耳其的崛起(1789年至今)》(社会科学文献出版社,2017年);尤金·罗根(Eugene Rogan)《奥斯曼帝国的衰亡:一战中东,1914-1920》(广西师范大学出版社,2017年)和西恩·麦克米金(Sean McMeekin)《奥斯曼帝国的终结:战争、革命以及现代中东的诞生,1908-1923》(中信出版集团,2018年)。查尔斯·罗登·巴克斯顿(Charles Roden Buxton)的《土耳其革命:1908-1909》在2020年初由华文出版社推出。这不是一本严格意义上的学术著作,却从另一个角度提供给读者不同的内容。

近年国内出版的关于土耳其的相关译著

革命背景:苏丹阿卜杜勒·哈米德二世的统治

1876年8月31日,时年33岁的阿卜杜勒·哈米德二世继位,开始长达30年的统治。12月23日,他颁布了帝国宪法,并于次年3月19日召开内阁当选后的首次会议。这也意味着自1839年坦兹马特法令颁布以来由政府主导的现代化努力达到顶峰。

1877年4月,在确保奥地利中立并且罗马尼亚准许其军队过境后,俄国向奥斯曼帝国宣战。阿卜杜勒·哈米德二世高举伊斯兰教的旗帜,宣布向俄国发动“圣战”。1878年1月,俄国军队直逼伊斯坦布尔城下。苏丹召开议会,但却未得到实质性的支持。藉此,他宣布解散议会,并接受俄国的停战协议。根据1878年的《柏林条约》,奥斯曼帝国失去了巴尔干半岛和安纳托利亚东部地区五分之二的领土和五分之一的人口,包括高加索地区的三个行省——卡尔斯、阿尔达汉和巴统。此外,1878年塞浦路斯成为英国殖民地;1881年法国占领突尼斯;1882年埃及危机后也归英国。

奥斯曼帝国的统治正在日益走向崩溃,要求宪政改革的呼声则播下了种子。1889年,伊斯坦布尔军事医学院的学生发起了一个名为“奥斯曼统一协会”的组织,旨在要求苏丹恢复宪法。与此同时,艾哈迈德·里扎(Ahmet Riza)赴巴黎参加了法国大革命100周年的庆典,后来成了巴黎支部的负责人。正是在里扎的建议下,该组织改名为“统一与进步委员会”。1896年的一次反政府行动失败后,大部分成员被流放到的黎波里。穆罕默德·塔拉特(Mehmet Talat)则与萨洛尼卡的“奥斯曼自由协会”取得联系,并在军队中发展相关力量。这其中包括恩维尔帕厦(Enver Pasa),也包括穆斯塔法·凯末尔。“青年土耳其党”的一代逐步形成。

1908年,马其顿爆发叛乱。英王和沙皇就划分奥斯曼帝国欧洲剩余部分领土的问题达成和解。苏丹任命的萨洛尼卡中央军司令和前往调查叛乱事宜的官员相继被杀。统一与进步委员会的革命由此发起。7月23-24日晚,苏丹宣布恢复议会,并在实际上恢复了宪法。在11月底到12月初举行的议会选举中,统一与进步委员会取得了压倒性的胜利。12月17日,苏丹召开了第一次议会会议。艾哈迈德·里扎当选为议长,但并没有实权。直到1909年2月,统一与进步委员会才插手政府事务。革命的突发性似乎喻示着其脆弱性。

就在这当中,保加利亚于1908年10月宣布独立;奥匈帝国吞并了波斯尼亚和黑山;克里特岛与希腊结盟。1909年4月12日和13日晚,伊斯坦布尔的第一集团军发动兵变,神学院的学生和乌里玛随后加入到游行队伍中。他们要求恢复伊斯兰教法,重新改组内阁。苏丹同意了反叛者的要求。统一与进步委员会的领导不得不逃离首都。马其顿的青年土耳其党很快组织了一支行动军,从萨洛尼卡开赴伊斯坦布尔。4月27日,奥斯曼上下议院再次召开会议,投票废黜阿卜杜勒·哈米德二世。新任苏丹穆罕默德五世继位。

革命叙事:各色人物的形象谱

查尔斯·巴克斯顿的《土耳其革命:1908-1909》最重要的价值在于,它是由当时人以记者和观察家的身份留下的记录。这在我们目前的中文著作是较少的。特别是,他以记者的独特视角和在场身份描述的人物形象,在补充历史资料的同时也丰富了我们关于当时事件的认识。同时,我们也需要注意,巴克斯顿的这种在场人身份、记者的直觉式思维、英国在该事件中的利益等,使其与后来的专业学术著作相比也有着明显的不足。

《土耳其革命:1908-1909》

巴克斯顿(1875-1942)出身于英国的政治世家,他父亲曾担任南澳大利亚的总督。在哈罗公学和剑桥三一学院接受教育后,他曾到法国、远东、印度及美国游历。1906-1909年间,他先后担任《独立评论》(Independent Review)和《奥尔巴尼评论》(Albany Review)的编辑。《土耳其革命:1908-1909》一书正是诞生于这一期间。后来,他长期致力于自由党和劳动党的政治。除此之外,他还著有《走向一个持续解决方案》(Towards a Lasting Settlement,1915)、《战争与巴尔干人》(The War and the Balkans, 1915)、《战后世界》(The World after the War, 1920)等。

苏丹阿卜杜勒·哈米德二世无疑是这场革命中最为关键的人物。革命的一个意外后果是,普通民众可以进入耶尔德兹皇宫观看苏丹做礼拜。这也给了作者近距离观察和描绘苏丹的机会。作者的第一个体会是,“耶尔德兹宫的庄重并不能弥补阿卜杜勒·哈米德二世缺失的个人魅力”。这一判断似乎恰好印证了“他是唯一适合担任君主立宪政府首脑的人”。所以,如果人们尊重奥斯曼帝国新确立的宪政,自然也就应该在公开场合承认苏丹。当面对苏丹时,作者说:“你会觉得他是一位操劳过度的老人,而不是一位罪行累累的昏君。”在新的议会开幕后,阿卜杜勒·哈米德二世成功地调整了自己的公共形象;同时改变的还有耶尔德兹皇宫的运行方式。

耶尔德兹皇宫

伊斯兰教长(谢赫-乌拉-伊斯兰,Sheikh-ul Islams)在大部分关于奥斯曼-土耳其的近代叙事中都是被忽视的人物。然而,作者指出,“在很大程度上,土耳其革命能够和平结束有赖于谢赫-乌拉-伊斯兰”。他进一步解释说,“关键时刻,谢赫-乌拉-伊斯兰没有犹豫,没有妥协,勇敢站了出来,宣布自由运动和宪法符合伊斯兰圣法。因此,阿卜杜勒·哈米德二世妥协了”。迥异于在其他文献中的缺失,作者对谢赫-乌拉-伊斯兰可谓不吝赞誉——“他是一名睿智的外交家”;“谢赫-乌拉-伊斯兰是土耳其的大法官”;“他是一位学者”。而且,作者还透露了一些细节,如:谢赫-乌拉-伊斯兰说土耳其语,但日常阅读通常是法语出版物。最终,不能忘记的是,“谢赫-乌拉-伊斯兰由阿卜杜勒·哈米德任命”。

关于青年土耳其党,作者认为“最明显的特征是年轻”。所以,相对于其他的革命,“1908年的革命是一场由年轻人领导的革命”。在革命成功之后,统一与进步委员会的领导并没有贪功,也没有大肆挥霍,而是将政府权力交付给有经验的官员。作者说,“青年土耳其党人的主要性格特征是谦虚”。统一与进步协会成功的主要秘诀是他们“低调的行事作风,以及将人民共同事业放在个人志向之上的决心”。从另一个角度看,这也成为其主要困难。“没有一位统一与进步委员会成员将革命取得的成就视为自己或其他成员的个人成就”。革命本身才是目的。青年土耳其人期望“自己成为一个教育机构”。然而,他们的失败恰恰在于“无法带动广大民众”。

作者最明显的偏见体现在英国与土耳其的关系上。他说,“英国是土耳其旧政权最大的敌人,这一事实被认为是新政权最应向英国表达感激的地方。英国和土耳其之前的敌意成为两国现在友谊的保证”。这特别是相对于俄国对奥斯曼的政策而言的。英国愿意或者希望担任土耳其改革的导师。当然,作者也有更大的期待,也即世界和平。他认为,“如果奥斯曼帝国的改革是真诚永久的,那么近东问题将得以解决”。他倡导一个以土耳其为中心的巴尔干联盟,这被视为是一个避免“世界大战”的方案。

革命遗产:统一与进步委员会之路

荷兰著名土耳其专家小许理和(Erik J. Zurcher)将青年土耳其人称为具有相似背景、经验和思想的“显明一代”(a remarkable generation)。他们大都来自城市的知识家庭,享有一个“世俗的、欧洲倾向的高等教育背景”。这一代人经历了宪政革命、一战、独立战争以及土耳其共和国的建立。同时,他们也呈现出了代际交替的命运。当1908年的宪政革命取得成功时,青年土耳其党的早期领袖却被排除在外。更重要的,统一与进步委员会领导的奥斯曼政权在一战中的失败,恰恰给了“穆斯塔法·凯末尔逐步确立其至高地位的机会”。

青年土耳其党人之代表凯末尔、恩维尔

1909年4月的反革命被镇压后,马哈茂德·谢维克特(Mahmut Sevket)帕厦作为土耳其三个集团军的指挥官掌握了实权。统一与进步委员会主导的议会通过了一系列立法。特别是,议会获得了缔约和立法的权利,苏丹的权力则受到了限制。鉴于之前反革命的教训,统一与进步委员会不断集权化,并加强限制反对派的活动。为此,1912年,他们不惜操控所谓的“大棒选举”。1913年,恩维尔帕厦发动“高门政变”。在6月组成的新内阁中,统一与进步委员会的三位成员——恩维尔、塔拉特和杰玛尔(Cemal)——最终控制了中央政府的权力。他们的统治将一直持续到一战结束。

真正决定奥斯曼帝国命运的是国际政治。1911年9月,意大利向利比亚沿海城市发动全面进攻。恩维尔帕厦率领青年土耳其党的军官奋勇作战。在受阻的情况下,意大利转而煽动奥斯曼在巴尔干地区的属国。1912年10月,黑山、塞尔维亚、希腊和保加利亚先后向奥斯曼帝国宣战,是为第一次巴尔干战争。在1913年的《伦敦条约》中,奥斯曼帝国失去了除伊斯坦布尔之外的几乎所有欧洲领土。1913年6月,保加利亚夜袭塞尔维亚和希腊军队在马其顿的据点,从而引发了第二次巴尔干战争。恩维尔帕厦趁机收复了色雷斯东部的大部分领土,被称为“埃迪尔内的解放者”。

在很大程度上,巴尔干的麻烦是奥斯曼帝国卷入第一次世界大战的主要促因。与此同时,我们也发现,恩维尔帕厦是在没有经过内阁充分讨论的情况下就加入了德国与协约国的冲突。这可谓是统一与进步协会专制统治的最佳例证。战争爆发后,恩维尔帕厦更是希望动用伊斯兰教的力量来发动圣战。青年土耳其人似乎正在背叛自己的革命理想。一战也成为奥斯曼帝国的墓穴。

1918年10月,奥斯曼帝国的代表签署了停战协定。英国、法国、意大利和希腊的联合战舰占领伊斯坦布尔。在这之前,恩维尔、塔拉特和杰玛尔则早已逃离。1919年5月,希腊军队在伊兹密尔登陆。曾经在守卫加利波里的战争中声名鹊起的穆斯塔法·凯末尔前往萨姆松(Samsun),并辗转与之前青年土耳其党的将军们取得联系。1920年的大国民会议确立了民族独立战争的目标,其成果则落实于1923年的《洛桑和约》。土耳其在共和国的旗帜下迎来了新生。

巴克斯顿曾称,“在人类为争取自由、表达自我进行的不懈斗争中,青年土耳其党取得的成就是对专制政权一次有力、及时、直接的打击”。然而,在1909年4月的反革命政变后,统一与进步委员会的领袖似乎走上了与阿卜杜勒·哈米德二世类似的统治道路。而且,第一次世界大战最终为奥斯曼帝国的崩溃划上了句号。有意思的是,对伊斯兰势力的防范成了土耳其革命的一根喉刺。这反映在1925年对库尔德民族起义的镇压,以及20世纪后半期的三次军事政变。“统一”与“进步”作为青年土耳其党人的两大口号,倒是成为土耳其革命的永恒遗产。

责任编辑:于淑娟校对:刘威

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6058580